是不是每次吃完火锅,肚子就跟打了气一样鼓?明明早上吃得不多,可午后却坐立难安,衣服扣子都快崩了?更奇怪的是,肚子一整天都在“唱空城计”,但你走进厕所,却坐了半小时也没动静。

明明有“大便感”,却没有“便意”,这不是折磨,是拷问。拷问谁?拷问你对自己肠胃的了解程度。

胃胀、肚子胀、有大便却没便意、常便秘,医生早就提醒过我们:这不是“吃太饱”那么简单,而是你对身体日常信号的误读。

一个常见的病例:一位年近四十的白领女性,长期腹胀、便秘,每天靠喝咖啡“通关”。她以为这是“压力大”的正常反应,直到有天胃胀如球、腹痛难忍,被送去急诊,才发现是慢性便秘引起肠道功能紊乱。

问题不在“排不出”,而在“本不该憋着”。人的肠道像一支默默搬砖的工兵队,日复一日悄无声息地清理身体内部的“建筑垃圾”。但一旦它们的步伐被打乱,垃圾堆积、气体滞留、信号中断,整个“工地”就会陷入瘫痪。

胃胀,其实是身体在抗议你对它的忽视。它不是鼓个小气球那么简单,而是肠道在告诉你:“我已经快被撑破了!”

人为什么会胀气?肠道的工作流程,是食物进入胃部后被初步搅拌,随后进入小肠进行营养吸收,最后进入大肠进行水分回收和排泄物形成。如果这个流程中,任何一环出现问题——消化酶分泌不足、蠕动过慢、菌群失衡——就会导致“气体滞留”,也就是你感受到的胀气。

更令人头大的,是那种“有屎感”却无便意的状态。你以为是肠子在“开玩笑”?不,它是在报警。这个现象在功能性便秘中极其常见,特别是那些长时间久坐、饮食单一、心理压力大的人群。

肠道神经就像一根敏感的电缆,长期处于“忽略”状态后,它会逐渐“失聪”——你以为它听到了“排便”的指令,其实它根本收不到信号。

便秘不是“拉不出”,而是“不会拉”。这听起来像绕口令,但确实如此。很多人误以为便秘就是三天不排,其实医学上更精确的定义是:排便次数减少、排便困难、粪便干硬、排便不尽感等中任意组合持续存在。

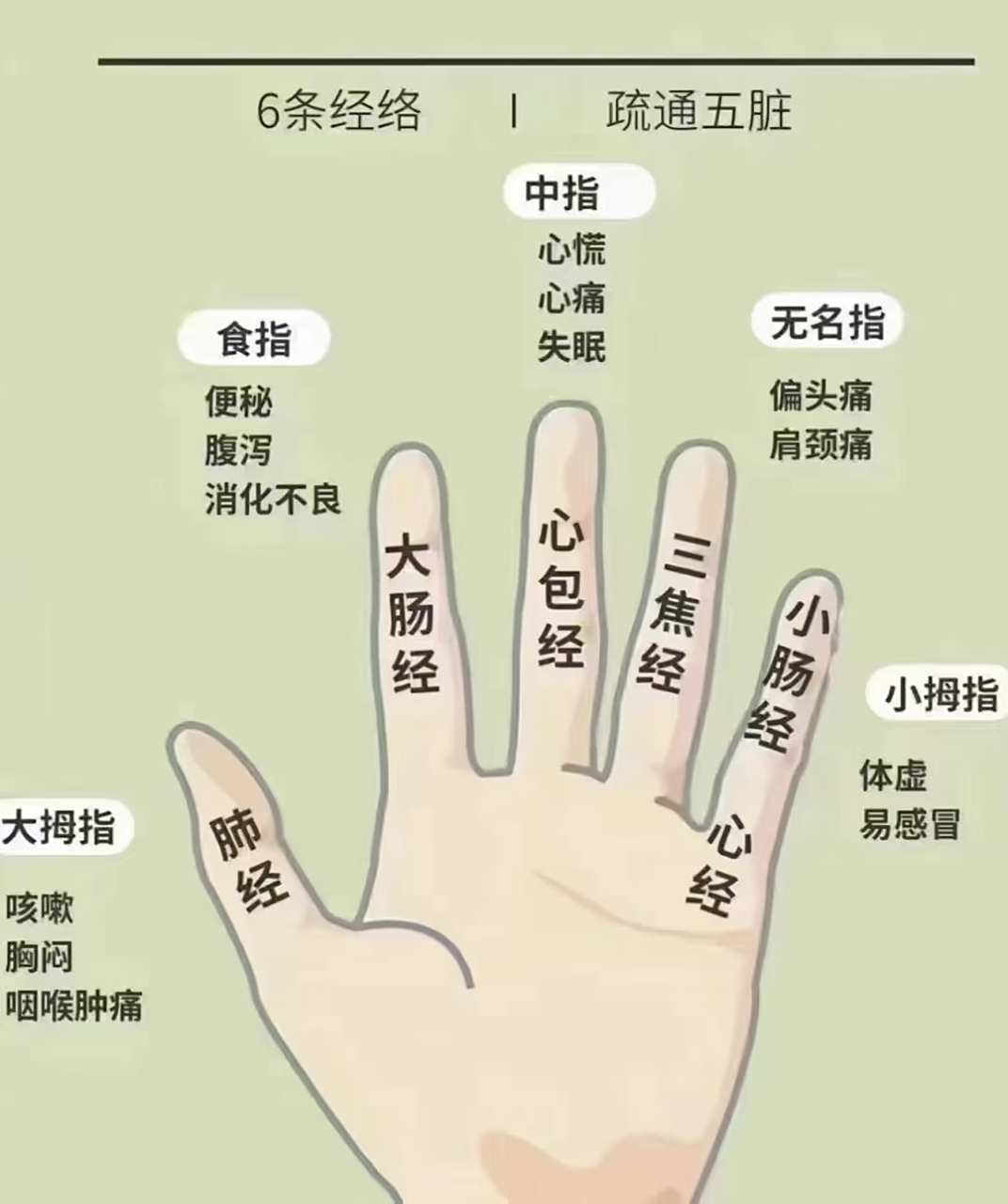

传统中医对此早有察觉。《黄帝内经》提出“肺与大肠相表里”,意思就是呼吸系统与排便功能相互牵连。现代医学也印证了这一点:便秘患者中,焦虑症和抑郁症的比例远高于常人。肠道不是孤岛,它是情绪的晴雨表。

很多人把便秘当作“生活节奏”的副产品,甚至还有“忍一忍就过去了”的心态。这种思想就像是把堵车当作城市建设的一部分,看似合理,实则荒唐。便秘,不是城市太大,而是信号灯坏了、红绿灯混乱,车辆无序。

最常见的误区,就是“等有便意再上厕所”。这是个大坑。因为长期忽略便意,会导致排便反射减弱,肠道神经对“满”的感知越来越迟钝,时间一久,连“想拉”的感觉都没了。就像你每天早上闹钟响后拖延赖床,久而久之,大脑会自动屏蔽这个闹钟。

再“靠咖啡、泻药、果汁通便”这种方式,就像用打气筒给堵塞的水管加压,短期看似有效,长期结果是水管爆裂,肠道更懒。肠道不是电梯,不是你按一下它就能动。它更像一匹马,需要训练、节奏和引导。

食物的选择,是你给肠道下达的“工作指令”。吃得太精细,纤维不足;吃得太重口,肠道炎症;吃得太快,消化紊乱。每一口食物,都是你对肠道发出的一张“施工图纸”。而你吃进去的,不只是营养,还有后果。

古人早就总结出“晨起一杯温水,通肠润便”的智慧。现代研究发现,早上空腹喝水确实能刺激胃肠反射,让大肠开始蠕动。但很多人一睁眼就是咖啡、冰饮、牛奶,这些饮品会让肠道“打哆嗦”,不但不动,还容易痉挛。

排便这件事,说白了,是个节奏问题。把排便当作日常仪式,而不是突发事件,才是肠道健康的开始。固定时间、固定姿势、固定环境,是建立“排便反射”的三把钥匙。

再说心理。长期便秘者中,有高比例存在“紧张型人格”或“完美主义倾向”。他们在职场上雷厉风行,在厕所里却寸步难行。因为排便这事,需要放松,而不是紧绷。你越紧张,肛门括约肌越收缩,想排也排不出。

你不是“便秘型人格”,你只是“不会便”的人。肠道健康,从来不是靠毅力,而是靠理解。理解它为何停工,理解它为何抗议,理解它为何沉默。

民国时期的沈从文,有一段时间经常肠胃不适,自嘲“文思如泉,肠道如堵”。他给朋友写信说:“每日腹胀如锣,文章难写,人亦难忍。”这不是笑谈,而是说明肠道的不快,常常会波及到思维和情绪。

肠道是第二大脑,它的安稳,关乎你的全部生活质量。一旦出问题,你不仅拉不出,还可能睡不好、吃不下、笑不出。不是你矫情,而是你的“内脏交响乐”出了节奏问题。

让我们换个思路看待便秘:它不是“排泄问题”,而是“生活节奏错位”。它不是“食物问题”,而是“身体沟通失调”。它不是“偶尔症状”,而是“慢性信号”。

你以为的“忍一忍”,可能是肠道的“求救信号”。你以为的“没事儿”,可能是健康的最后一根稻草。

别再等“有便意”了。给肠道一个时间,像你每天给手机充电那样;给它一个温柔的唤醒,像你哄孩子起床那样;给它一点自由,像你放自己年假那样。

便秘不是“憋得住”,而是“该排却不会排”。肠道不是“脏器”,它是你生命节奏的指挥棒。

别等它罢工,才想起它的存在。

以上内容仅供参考,如有身体不适,请咨询专业医生。喜欢的朋友可以关注一下,每天分享健康小知识,做您的线上专属医师。

参考来源:

1. 《实用内科学》第十五版,人民卫生出版社

2. 中国营养学会《肠道健康白皮书》

3. 国家卫生健康委员会官网《便秘防治科普指南》

转载请注明来自极限财经,本文标题:《肚子胀,便秘,是怎么回事?(胃胀肚子胀有大便没便意常便秘)》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...